-

Cécile Vanderpelen,

Cécile Vanderpelen,

historienne et membre du Centre Interdisciplinaire de Recherche d’Études des Religions et de la Laïcité (CIERL) de l’ULB

Art et religion : des rapports complexes

Cécile Vanderpelen est historienne et membre du Centre Interdisciplinaire de Recherche d’Études des Religions et de la Laïcité (CIERL) de l’Université Libre de Bruxelles. En 2009, elle a co-signé un essai, Art et Religion, qui passe à la loupe les rapports qu’ils entretiennent.

Salut & Fraternité : Quelles relations entretiennent l’art et la religion aujourd’hui ?

Cécile Vanderpelen : L’art et la religion entretiennent des rapports complexes parce qu’ils ont des objectifs, des modes de fonctionnement et des raisons d’être forts différents. La religion a une autorité et un objectif : le prosélytisme, à savoir la diffusion la plus large possible de sa doctrine. L’art, en revanche, n’a pas d’autorité définie, sinon le jugement de ses pairs, ni forcément le but de se diffuser largement. Il n’a pas non plus de dessein idéologique spécifique, sinon les convictions propres à chaque artiste.

De tous temps des artistes ont soutenu la religion alors que d’autres l’ont contestée. Aujourd’hui, le clash entre religion et art est plus important, tout simplement parce que la société occidentale s’est sécularisée, et donc l’art aussi, d’une certaine manière.

L’art et la religion ont toujours eu des rapports difficiles. Sauf, peut-être, dans des formes d’art plus archaïques, où les institutions n’étaient pas clairement définies. La religion était tellement mêlée à la vie qu’il n’y avait pas de différence entre religion et « non-religion ». Depuis les Temps Modernes, les relations peuvent être compliquées parce que ce sont des institutions distinctes. Durant le siècle des Lumières, par exemple, les artistes sont parmi les premiers à avoir remis en question l’hégémonie religieuse sur la société.

De tous temps des artistes ont soutenu la religion alors que d’autres l’ont contestée. Aujourd’hui, le clash entre religion et art est plus important, tout simplement parce que la société occidentale s’est sécularisée, et donc l’art aussi, d’une certaine manière.

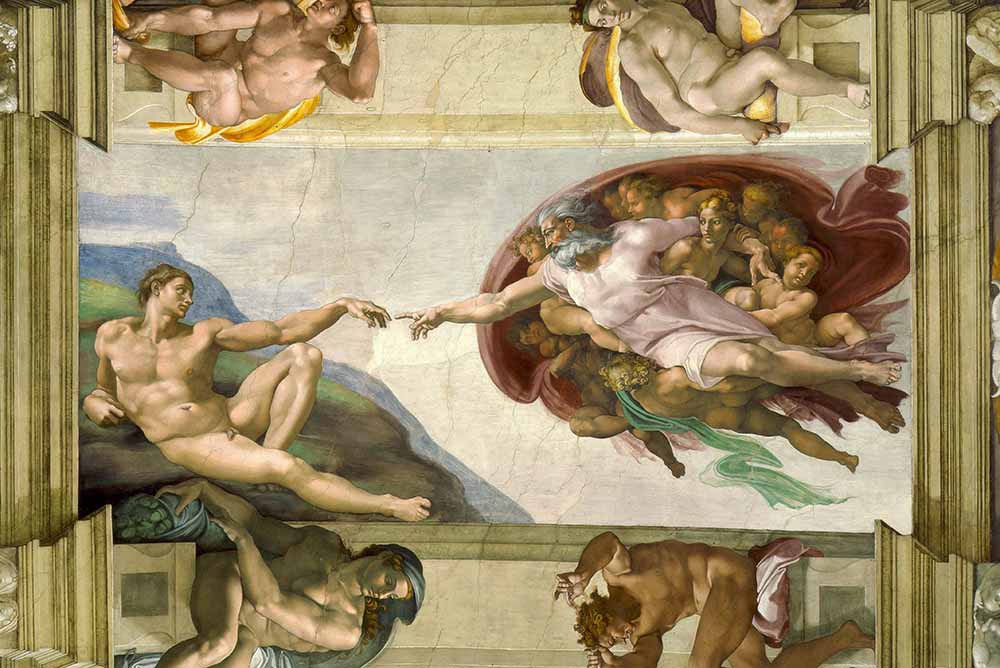

La création d’Adam, peinte sur le plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican. Création d'Adam – Domaine public

S&F : Quelles étaient les conclusions de l’essai « Art et religion » ?

C.V. : Nous y avons examiné comment la relation entre art et religion s’est construite à travers l’Histoire. Nous nous sommes notamment interrogés sur la manière dont certaines disciplines artistiques sont plus ou moins perméables à la religion, à la contestation, au prosélytisme, etc. Le principal constat réside dans cet aspect conflictuel pour les raisons institutionnelles évoquées précédemment. Nous ne pouvons cependant pas énumérer de règles claires et générales sur leurs relations : elles varient toujours en fonction du lieu, de l’époque, du contexte et de la religion elle-même. Par exemple, lorsque la religion domine politiquement, son objectif est de cadenasser, de tout contrôler, dont l’art. C’est de faire de la loi une loi religieuse. Dans ce cas, la réception des œuvres d’art dépend donc de la religion au pouvoir.

S&F : Comment la religion peut-elle se servir de l’art, et inversement ?

C.V. : La religion est prise entre deux logiques très différentes. Il y a une logique qui veut tout cadenasser : la croyance, la doctrine, les valeurs et l’art également. Mais elle peut aussi avoir besoin de l’art car il est un moyen extraordinaire de servir le prosélytisme. L’art peut également dire l’indicible et donc exprimer ce que la religion a du mal à dire.

Il y a une logique qui veut tout cadenasser : la croyance, la doctrine, les valeurs et l’art également. Mais elle peut aussi avoir besoin de l’art car il est un moyen extraordinaire de servir le prosélytisme.

L’art, quant à lui, peut se servir des institutions religieuses pour faire passer sa production. En effet, les cultes sont dotés d’une pléthore de moyens pour diffuser leur parole et leur message. Le mécénat religieux peut également être utile : il peut être intéressant pour un artiste de se faire porte-parole des grandes questions humaines, spirituelles et philosophiques. Mais il y a un prix à payer pour ceux qui choisissent d’être à la solde d’une religion. Si l’artiste choisit d’être « trop » catholique, « trop » dogmatique, il va perdre tout crédit aux yeux du monde de l’art. Il sera en effet perçu comme celui qui n’est pas libre. Or, dans nos sociétés modernes et contemporaines, la liberté est une des valeurs phares du monde des arts.

S&F : Que dire des artistes contestataires, antireligieux ?

C.P. : Faire le procès de la religion catholique est un leitmotiv du monde artistique. La religion, lorsqu’elle est institutionnelle, représente le contraire même de ce que doit être un artiste : libre. Les tensions entre religion et art viennent en partie du fait qu’ils ne conçoivent pas la liberté de la même manière. Mais tout dépend toujours de la place de la religion dans la société.

< Retour au sommaire