-

July Robert,

July Robert,

chargée d’études et d’analyses chez Présence & Action Culturelle.

Suppression du statut de cohabitant·e, une longue lutte prête à (enfin) aboutir

C’est dans un contexte budgétaire compliqué lié à une situation instable au niveau international qu’est adoptée, en 1981, la loi D’Hoore. Inflation galopante, crise économique, « chômage massif », les autorités belges décident de créer trois catégories d’allocataires en assurance chômage pour faire face à cette crise : chef·fe de ménage, isolé·e et cohabitant·e.

Alors que depuis la création de la Sécurité sociale, la domination patriarcale dans la répartition des droits est légion, celle-ci reste prégnante dans la nouvelle loi qui reste fondée sur un modèle « familialiste ».

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la dimension patriarcale des rapports au travail rémunéré est la norme. Ainsi, la dépendance économique de la femme au foyer ou en emploi d’appoint de manière discontinue constitue le modèle sociétal en vigueur. Dès le début des discussions, en 1980, les organisations de femmes se sont mobilisées contre ce statut. Elles réclamaient notamment que la situation familiale n’ait pas d’incidence sur les droits sociaux des femmes travailleuses se trouvant contraintes de dépendre de leur compagnon. Ce dernier était en effet, par défaut, considéré comme le chef de famille. La loi D’Hoore basant ses critères sur la relation de parenté, dont le mariage et plus tard la cohabitation légale, le titulaire avec personnes à charge est qualifié de « chef de famille ». Ainsi, les personnes « n’ayant pas charge de famille » voient leurs allocations réduites, d’autant dans un modèle revendiquant la solidarité familiale. Déjà à l’époque, les associations féministes dénoncent ce système qui favorise le modèle de la femme au foyer plutôt que de promouvoir l’autonomie financière des femmes par le travail ou par l’octroi de droits propres sur base de cotisations, de crédit-temps ou d’un travail à temps partiel.

le statut de cohabitant·e ressemble de plus en plus à une aberration car il empêche tout principe de solidarité…

Quarante ans plus tard, malgré les évolutions sociétales ayant vu, notamment, les femmes sortir du carcan domestique dans lequel elles étaient enfermées depuis des dizaines d’années, le statut de cohabitant·e continue à renforcer leur dépendance économique à l’égard de leur conjoint et à miner le principe de solidarité collective. En créant cette situation de dépendance et d’isolement relationnel contraire à l’autonomie des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, ce statut contribue à la reproduction d’un modèle patriarcal aujourd’hui complètement dépassé.

Conséquences sociales et sociétales, enjeux et perspectives

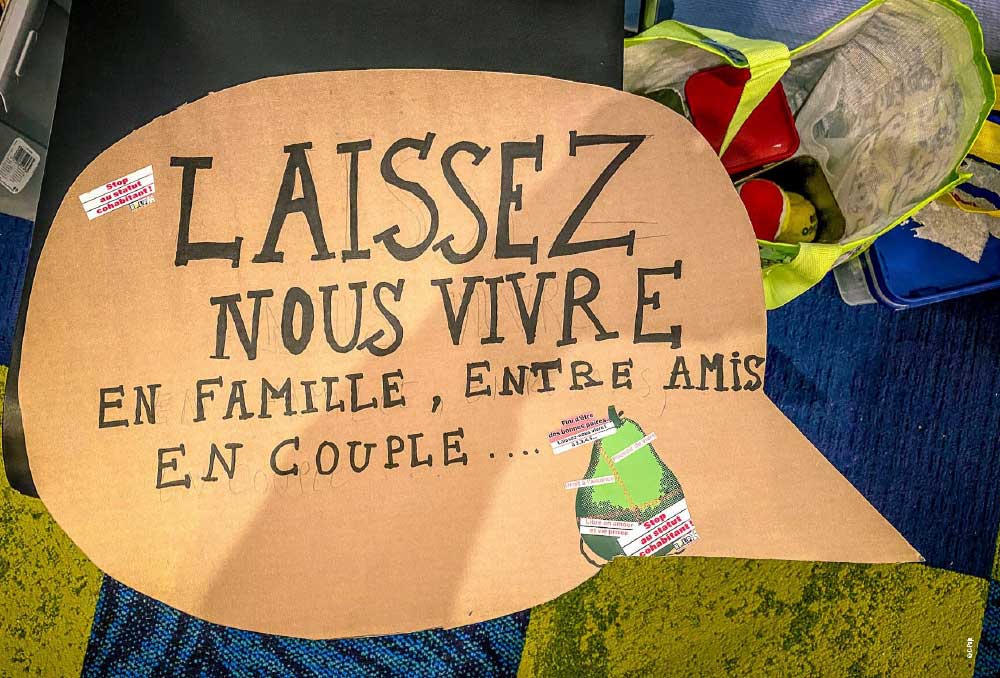

Dans une société en pleine mutation, le statut de cohabitant·e ressemble de plus en plus à une aberration car il empêche tout principe de solidarité. Impossible aujourd’hui d’accueillir sous son toit une personne malade, en invalidité sans voir une diminution drastique de ses allocations par la perte de son statut de personne isolée. Difficile aujourd’hui d’envisager vivre en collocation ou encore de cohabiter avec une personne pensionnée … Qu’est-ce que ce statut dit de notre vie en société ? À l’heure des familles monoparentales, des habitats collectifs, des familles recomposées et autres modes de vie communautaire, la notion d’« un couple sous un toit » n’est définitivement plus la norme.

Aujourd’hui, la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes rassemble de plus en plus d’adeptes et le statut de cohabitant·e crée des situations de dépendance qui y sont profondément contraires. Le coût des logements, la préservation de l’environnement, l’évolution des modes de relations sont autant de facteurs qui mènent à diversifier les types de cohabitation. La suppression du statut de cohabitant·e permettrait aussi de lutter contre l’isolement social et le mal-logement. Cette mesure couperait l’herbe sous le pied des « marchand·es de sommeil », avec des bénéfices non-négligeables non seulement en termes de santé publique, mais aussi au niveau environnemental en ne participant pas au maintien de ces bâtiments « boîtes aux lettres », demeurant bien souvent de réelles passoires énergétiques.

Campagne de sensibilisation et d’information

C’est dans ce contexte qu’une vaste campagne, « Statut de cohabitant·e, 100 % perdant·e », a été lancée conjointement en 2022 par le mouvement Présence et Action Culturelle (PAC) et le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP) du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), pour faire pression sur le politique en vue des élections de 2024. Parallèlement, ces associations d’éducation permanente ont également mis en place, avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), une plateforme1 afin de mutualiser toutes les forces sur le terrain qui se déclarent contre le statut de cohabitant·e. Objectif ? La suppression le plus rapidement possible de ce statut de cohabitant·e, rien de moins !

La fin du statut de cohabitant·e, une préoccupation laïque

Lors de sa récente Convention, le Centre d’Action Laïque (ses 7 régionales et ses quelque 300 associations) a fait de la suppression du statut de cohabitant·e une priorité de travail pour les années à venir. Pour les militants et sympathisants laïques, attachés aux valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité, l’émancipation humaine doit en effet se coupler à un authentique projet d’émancipation sociale.

Rappelons également que le montant des allocations versées aux bénéficiaires d’aide sociale et de sécurité sociale demeure souvent en-dessous du seuil de pauvreté lorsque ces personnes sont cohabitantes ou isolées.

Pour le mouvement laïque, il est donc urgent d’avancer dans le sens de l’individualisation des droits sociaux, pièce essentielle pour lutter efficacement contre la pauvreté, tout comme le sont le relèvement des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté et l’automatisation de l’octroi de la plupart des allocations afin d’éviter les non-recours.