-

Jules Pirlot,

Jules Pirlot,

président du Centre des Archives du Communisme en Belgique (CArCoB).

La Commune… de Paris à Liège

L’opinion liégeoise est très divisée comme le reflète la presse de l’époque1. D’un côté, une série de feuilles des milieux anarchistes, socialisants ou de la gauche libérale radicale sont favorables à la Commune. De l’autre, les journaux catholiques et libéraux conservateurs la haïssent.

Un officier communard vient mourir à l’hôpital de Bavière. Ce sont les libres penseurs liégeois qui s’occupent de ses funérailles. En 1882, Louise Michel de retour du bagne est attendue mais elle est expulsée de Belgique. Chaque année les anarchistes célèbrent la Commune par des banquets politiques, des chants, des manifestations et des meetings. Celui de 1886 va prendre une allure inattendue.

L’hiver est rude, la classe ouvrière souffre de mise en chômage (sans indemnités) et de la baisse des salaires que le patronat justifie par la nécessité de maintenir la compétitivité en période de crise de surproduction. Mais n’était-ce pas plutôt une crise de sous-consommation ?

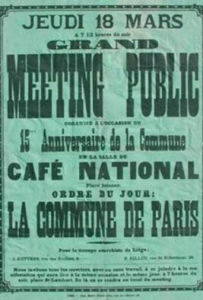

Les anarchistes liégeois convoquent une manifestation le 18 mars à 19 heures place Saint-Lambert, pour se rendre place Delcour où doit se tenir un meeting dans une salle de bal2. Le bourgmestre libéral, Julien d’Andrimont, autorise la manifestation. Les anarchistes qui n’ont pas encore commis d’attentats ne sont pas jugés dangereux, en outre, ils sont peu nombreux. Toutefois des gendarmes gardent l’hôtel de ville et la police surveille les gares.

Mais les ouvriers viennent en masse, à pied. Une grève des mineurs venait de commencer à Jemeppe. Le bourgmestre s’apprêtait à souper avec Liszt, le grand musicien était en tournée à Liège. Il a à peine le temps d’avaler quelques huîtres qu’on l’appelle d’urgence. Les manifestants sont bien plus nombreux que prévu. Harangués par Edouard Wagener qui appelle les crèves de faim à se servir, ils passent à l’action. Le premier commerce attaqué est une boulangerie. Le cortège se disloque et ravage quelques rues commerçantes puis se réunit place Delcour, à l’extérieur d’une salle déjà pleine où des orateurs socialistes modérés appellent au calme tandis que les anarchistes revendiquent une action violente et saluent la Commune.

La garde civique bat le tambour et rassemble ses unités. Les gardes civiques étaient des volontaires recrutés dans la bourgeoisie et la petite bourgeoisie qui s’entrainaient le dimanche et devait suppléer aux forces de l’ordre et à l’armée. Elle est inopérante. Arrivée par le pont de Commerce (aujourd’hui Kennedy), elle est bloquée rue des Pitteurs. Les émeutiers repassent le pont des Arches et poursuivent leurs pillages au centre-ville ciblant cafés et restaurants jusqu’au Trink-Hall. La garnison de la Citadelle entre en jeu. C’est l’armée qui se charge de la répression. Les réverbères restent allumés toute la nuit. La foule se disperse. Wagener prend le train pour Herstal où il sera arrêté le matin.

La grève insurrectionnelle se répand dans les mines du bassin sérésien. Un comité de crise siège au château de Seraing avec le directeur de Cockerill, le gouverneur de la province et le général de la place. Il organise la répression. Les grévistes arrêtés sont amenés à Liège par bateau pour être jugés. La prison Saint-Léonard est pleine, on les envoie dans d’autres prisons du royaume. Il y a des morts dont un curieux à sa fenêtre et une mère de famille, victimes de balles perdues. Le mouvement s’étend dans le Hainaut, plus violent encore et plus sauvagement réprimé par l’armée.

L’ordre règne mais la bourgeoisie a pris peur. Le parlement censitaire (élu par les citoyens les plus riches) ordonne une commission d’enquête qui débouche sur la nécessité de réformes sociales. Une « semaine des œuvres sociales » se tient à Liège, avec la bénédiction de l’Église. Le POB (Parti Ouvrier Belge) comprend que les manifestations ne suffisent pas pour obtenir le suffrage universel, clé d’une législation sociale, et prépare la première grève générale politique de 1893. Les libéraux radicaux l’emportent sur les doctrinaires conservateurs et s’allient avec les socialistes pour lutter ensemble pour le suffrage universel et un enseignement obligatoire et laïque. La Commune de Paris a donc eu par ricochet, un impact considérable en Belgique. La révolte de 1886 a été un formidable accélérateur de l’histoire.

Retrouvez ce récit au sein de l’exposition : En Lutte. Histoires d’émancipation à La Cité Miroir.

- Micheline Zanatta, La Commune, réalité et mythe dans le milieu liégeois 1871–1886, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1972 (accessible en ligne).

- René Van Santbergen, Une bourrasque sociale – Liège 1886, Commission communale de l’histoire de l’ancien Pays de Liège, 1969.