-

Caroline Sägesser,

Caroline Sägesser,

docteure en Histoire et chargée de recherches au Centre de Recherche et d’Information socio-politiques (CRISP)

Les entorses à la neutralité de l’État

La Belgique n’est pas un État laïque, principalement parce que sa politique publique des cultes est caractérisée par un financement public direct important. Ces dernières années, l’habitude a été prise de désigner plutôt notre pays comme un État neutre, c’est-à-dire un État qui intervient activement à l’égard des religions, mais qui les considère toutes sur un plan d’égalité1 . Cependant, les faits ne sont pas vraiment conformes à cette théorie.

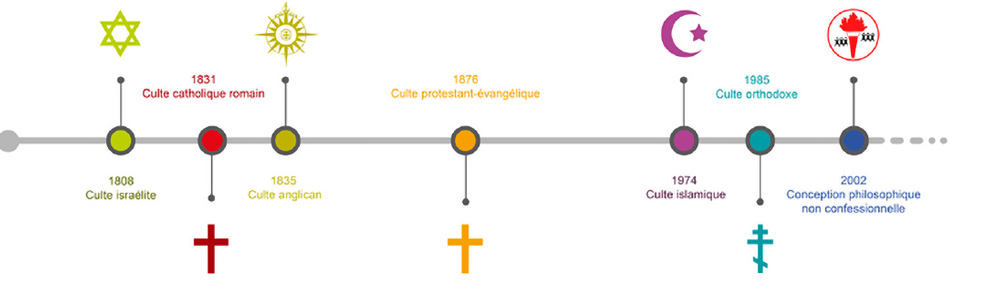

Le système belge de relations Églises/État est organisé autour de la reconnaissance de certains cultes, et également, depuis 1993, d’organisations philosophiques non confessionnelles. Cette reconnaissance a été jusqu’à présent donnée à six cultes (cultes catholique, protestant-évangélique, anglican, israélite, islamique et orthodoxe) et à une organisation philosophique non confessionnelle (le Conseil Central Laïque dont le Centre d’Action Laïque – CAL est la branche francophone). Le bouddhisme devrait bientôt devenir la seconde organisation philosophique non confessionnelle reconnue. La reconnaissance, qui s’obtient par une loi (fédérale), donne des avantages importants : outre le paiement des salaires des ministres des cultes et des délégués non confessionnels par l’autorité fédérale, des interventions communales, provinciales ou régionales sont acquises aux implantations locales (fabrique d’église et établissements assimilés). De plus, les écoles officielles sont tenues de proposer aux élèves à côté du cours de philosophie et de citoyenneté un cours de morale non confessionnelle et un cours de chacune de ces religions reconnues. Ces privilèges distinguent donc les convictions reconnues de celles qui ne le sont pas. Or, il n’existe pas de loi déterminant les critères de reconnaissance ou la procédure à suivre pour l’obtenir. Cette dernière dépend, in fine, de la bonne volonté du pouvoir législatif. À cet égard, la politique suivie en matière de reconnaissance vise à maintenir un nombre aussi réduit que possible de cultes reconnus. Certains groupes sont ainsi dissuadés de déposer une demande ou contraints de s’affilier à l’un des cultes déjà reconnus et d’en accepter l’organe représentatif quand bien même il incarnerait une doctrine ou une tradition bien différente. Bref, le régime belge est un système où il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus.

Rien qu’au niveau fédéral, le financement public des organisations convictionnelles se montait en 2020 à 115 millions d’euros, dont plus de 80 % bénéficient au culte catholique. La ventilation des montants reflète la situation sur le terrain, sans qu’aucune clé de répartition moderne (tel un recensement des fidèles) ne vienne le soutenir. Héritage de l’Histoire, l’Église catholique bénéficie également d’autres privilèges. Parmi les plus visibles se trouve l’octroi de six jours fériés (sur les dix jours officiellement chômés en Belgique) pour les fêtes catholiques, alors que les adeptes des religions minoritaires ne bénéficient pas du même avantage. Certes, la culture générale du pays reste imprégnée de christianisme, et des fêtes comme Noël ou Pâques sont largement observées au sein de la population même fortement sécularisée. Cependant, il n’en va pas de même pour l’Ascension ou la Pentecôte, qui demeurent des jours officiellement fériés alors que seule une très petite minorité de la population les considère comme des jours de fête. D’autres moments de célébration de valeurs communes (on peut penser au 10 décembre, journée des droits humains, au 8 mars, journée des droits des femmes, ou encore au 9 mai, commémoration des débuts de l’unification européenne) ne trouvent pas le chemin de notre calendrier officiel. Le fait que la population belge ait été autrefois ultra-majoritairement catholique, tout comme le chef de l’État et la famille royale, a conforté la position de l’Église catholique comme acteur sociétal important. Aujourd’hui encore, même si certaines manifestations de cette position ont disparu, d’autres comme les Te Deum chantés à l’occasion de la fête nationale et de la fête du Roi reflètent cette position privilégiée.

La Belgique n’est donc pas non plus un État neutre, puisqu’elle ne réserve pas le même traitement à tous les groupes convictionnels.

- Il existe une autre définition du concept de neutralité de l’État, entendue comme la neutralité du service public. Elle implique que les agents du service public traitent les citoyens de manière rigoureusement égale, et qu’ils s’abstiennent eux-mêmes d’afficher des préférences pour telle ou telle conviction (religieuse, philosophique ou politique). Ce n’est pas ici notre propos.