-

Renaud Maes,

Renaud Maes,

collaborateur scientifique de l'Unité de Psychologie des Organisations à l'Université Libre de Bruxelles

Une jeunesse démobilisée ? L’exemple des jeunes précaires

« J'ai créé un événement Facebook pour annoncer la grève » : Ali1, 21 ans, se souvient avec une certaine émotion des actions syndicales de mai 2013 à Caterpillar Belgium (Gosselies). Embauché à durée déterminée, son contrat n'a pas été reconduit durant l'été 2013, « malgré les promesses de mon chef ». De la lutte syndicale, il tire un constat amer : « finalement, il faut toujours qu'on lâche. Et les jeunes comme moi, nous sommes les premiers fusibles. »

Il n'est pas rare de lire que les « jeunes » se désintéresseraient particulièrement de l'engagement politique et syndical et partant généralement de cette hypothèse à ce jour non-démontrée, nombre d'articles soulignent « l'épuisement des luttes sociales ». Cependant, ces articles souffrent généralement de biais fondamentaux. D'une part, ils font souvent peu de cas de « l'explosion » des statuts traditionnels – et singulièrement du statut ouvrier – provoquée notamment par la multiplication des formes d'emplois précaires (de l'intérim à certains emplois subsidiés). D'autre part, ils ignorent fréquemment la différence importante entre la représentation que les jeunes ont de leur statut et la réalité de celui-ci. Or, comme l'a rappelé utilement Martin Thibault dans le cas des ouvriers de la RATP (transports publics parisiens), nombre de jeunes se définissent a priori comme « classe moyenne », refusant de se présenter comme « ouvriers » vu le caractère « stigmatisant » que peut parfois prendre le terme dans les discours politiques et médiatiques.

Pour pouvoir appréhender dans quelle mesure « les jeunes » perpétuent les luttes sociales, comment ils se les approprient et les transforment, il faut dès lors éviter de focaliser le questionnement sur le « statut » qu'ils occupent et interroger les représentations sociales qui imprègnent les acteurs des luttes. Lorsqu'on adopte cette démarche comme moteur d'un travail de recherche de terrain, on constate rapidement l'existence d'une réelle conscience politique et d'une volonté d'engagement militant qui sont singulièrement fortes chez les jeunes les plus précarisés. C'est ce que nous avons pu constater à l'occasion d'entretiens avec des jeunes travailleurs précarisés de secteurs de l'industrie lourde, menés en 2013 dans le cadre de nos travaux.

(…) on constate rapidement l'existence d'une réelle conscience politique et d'une volonté d'engagement militant qui sont singulièrement fortes chez les jeunes les plus précarisés.

Une caractéristique est cependant prégnante dans les discours que l'on peut recueillir, à savoir une certaine distance vis-à-vis des organisations syndicales. Comme le résume Serge, 21 ans, intérimaire à Opel Forest : « dès qu'on discute avec un syndicat, on discute avec une énorme machinerie, qui est aussi là pour défendre la majorité, pas tellement chaque ouvrier ». Cette analyse est récurrente : la plupart des jeunes sous statuts précaires considèrent que les organisations syndicales ne les défendent pas de manière optimale, les considérant comme des « pertes acceptables » en cas de restructuration. Cependant, la plupart d'entre eux ne considèrent pas ce « calcul » syndical comme « illégitime » : comme le résume Serge, « il faut bien sauver un maximum d'emplois, finalement ».

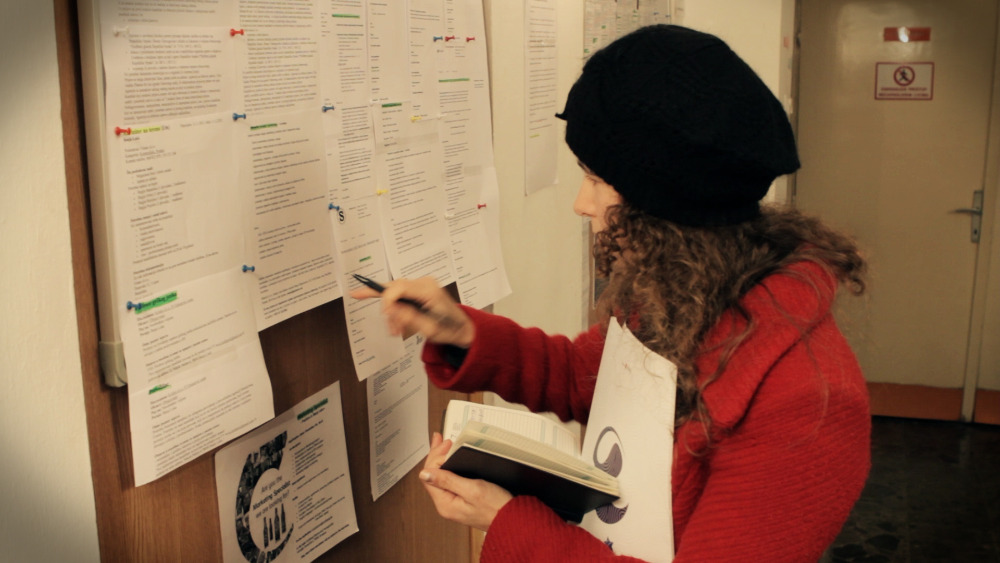

Ce raisonnement les incite d'ailleurs à « redoubler d'efforts » lors de grèves, de manifestations syndicales, etc. Dans ce cadre, ils font usage d'une série d'instruments pour contribuer au succès de la lutte, surtout en ce qui concerne la mobilisation. Relayant les appels notamment via les réseaux sociaux (principalement Facebook et Twitter), ils développent également des stratégies de diffusion sur les forums des journaux (surtout sur le site des journaux locaux et des chaînes de télévision). Kevin, 26 ans, bagagiste dans un aéroport, relate ainsi l'impact que peut avoir ce type d'actions : « la journée, on était dans le hall et j'ai utilisé l'internet pour faire des photos de l'action, j'ai relayé les photos et il y a même des journaux qui ont pu les reprendre sur leur site ».

(…) dans quelle mesure la distance observable entre « l'organisation syndicale » et ces jeunes ne participe-t-elle pas d'un affaiblissement du mouvement social (et non des luttes sociales) ? Cette distance n'est-elle, finalement, pas le produit d'une certaine incapacité des structures traditionnelles à prendre en compte l'évolution des statuts des travailleurs et la précarisation des classes dominées ?

D'une certaine manière, on voit que les jeunes travailleurs précaires s'investissent tout particulièrement dans les luttes syndicales, ce qui bat en brèche l'hypothèse d'une « démobilisation générale » de la jeunesse, mais qu'ils actualisent également les moyens de ces luttes en y important des outils qui leur sont propres. Pour autant, des questions importantes demeurent : dans quelle mesure la distance observable entre « l'organisation syndicale » et ces jeunes ne participe-t-elle pas d'un affaiblissement du mouvement social (et non des luttes sociales) ? Cette distance n'est-elle, finalement, pas le produit d'une certaine incapacité des structures traditionnelles à prendre en compte l'évolution des statuts des travailleurs et la précarisation des classes dominées ?

Nous ne pouvons bien sûr répondre ici à des questions si vastes. Cependant, nous devons souligner qu'une simple reconnaissance des apports des jeunes aux luttes sociales – reconnaissance qu'empêchent fréquemment les clichés qui collent à la jeunesse – pourrait quelquefois contribuer à réanimer l'héritage de luttes historiques du mouvement social.

< Retour au sommaire