-

Christian Maurel,

Christian Maurel,

sociologue, chercheur et professeur à la retraite de l'Université de Provence (Aix-Marseille I)

L’émancipation personnelle au cœur du changement social

Christian Maurel est sociologue, chercheur et professeur à la retraite de l'Université de Provence (Aix-Marseille I). Ancien responsable des Maisons des jeunes et de la culture (MJC), il est cofondateur du collectif français Éducation populaire et transformation sociale. Il est particulièrement actif à l'Université populaire du pays d'Aix, porteuse d'un projet associatif de débats, de partage et de co-construction des savoirs. Il aborde ici la question de l'émancipation par le biais de l'éducation populaire1.

S&F : Quelle est pour vous la définition de l'émancipation ?

Christian Maurel : Elle consiste à sortir, aussi modestement que cela soit, de la place qui nous a été assignée par les rapports sociaux, le genre, l'âge, la culture d'origine ou encore le handicap. Par exemple, une première prise de parole en public, la première pétition signée, le premier engagement dans un collectif. Dans Nouveaux essais de l'entendement humain, Leibniz fait la différence entre les petites et les grandes perceptions : la grande perception du souffle de la mer qui nous submerge y est le fait des innombrables gouttelettes d'eau qui s'entrechoquent et qui sont ces petites perceptions que nous ne distinguons pas. Évidemment, les petites émancipations peuvent être source de grandes émancipations. Elles peuvent amener des mouvements plus forts et spectaculaires, comme ce qui s'est passé en Tunisie il y a quelques années. Les grands mouvements ne sont ainsi que le fruit de plus petites « révolutions tranquilles » (dixit Bénédicte Manier). Ces dernières naissent çà et là de gens qui se mettent à produire et à partager la richesse autrement ou à se préoccuper collectivement de leur environnement. Elles sont les œuvres de personnes qui n'attendent pas que le changement vienne d'ailleurs, notamment de l'État.

Les grands mouvements ne sont ainsi que le fruit de plus petites « révolutions tranquilles ». (…) Elles sont les œuvres de personnes qui n'attendent pas que le changement vienne d'ailleurs, notamment de l'État.

S&F : Avez-vous un exemple marquant ?

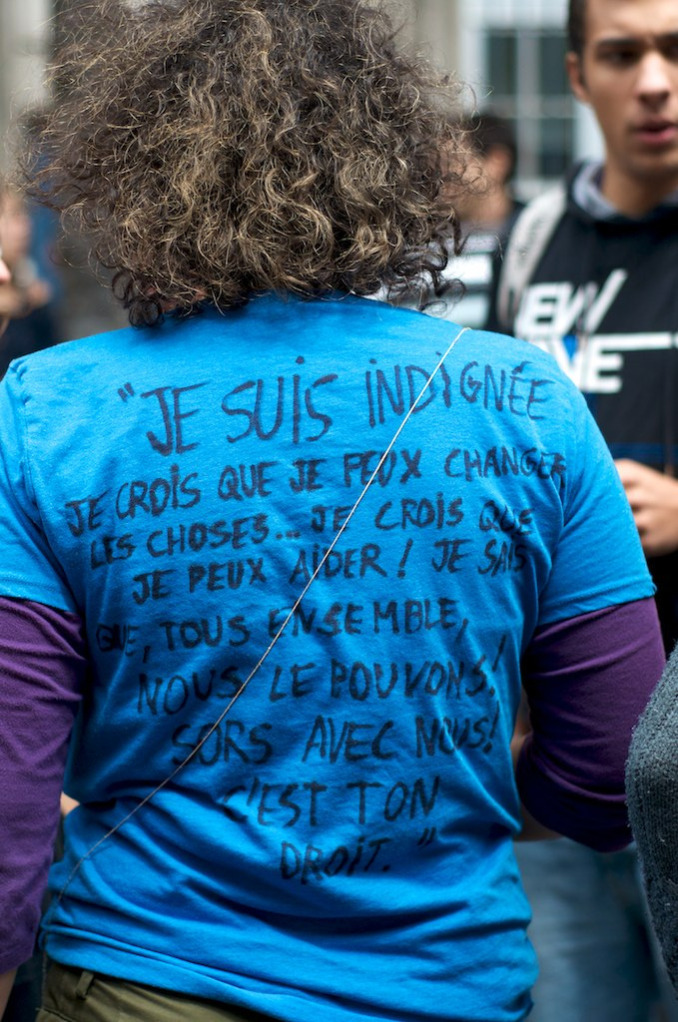

C.M. : À Aix-en-Provence, le mouvement des Indignés a donné naissance à un lieu de rencontre et de réflexion. Auparavant, des jeunes avaient estimé qu'une telle structure manquait. Ils se sont alors lancés dans la mise sur pied d'un café culturel citoyen qui porte le nom de « 3C ». Ils se sont formés en gestion, ils ont loué des locaux, ils ont ouvert un bar et ils accueillent un point de distribution de paniers bio. Au bout de quelques mois, ils comptaient 2 500 adhérents. Les participants sont dans la construction plutôt que dans le pessimisme ou le dépit. C'est là une façon de changer le monde sans prendre le pouvoir : les initiateurs ont pris conscience d'une injustice ou d'une privation de liberté inacceptables, ce qui a débouché sur une émancipation. C'est une belle illustration de « révolution tranquille ».

S&F : Quel est le rôle de l'éducation populaire dans ces processus ?

C.M. : L'éducation populaire, comme l'éducation permanente en Belgique, s'inscrit dans quatre missions convergentes. La première, c'est la conscientisation. Il s'agit d'apprendre à lire la réalité sociale pour comprendre la place qu'on occupe dans les rapports sociaux et celle qu'on pourrait ou que l'on devrait y occuper. La deuxième mission est l'émancipation, l'acte par lequel on sort de la place qui est assignée. La troisième est l'augmentation de la puissance d'agir : les gens résignés passent à l'action. L'éducation populaire génère de la puissance démocratique d'agir2. Cette dernière est collective, organisée, avec des règles, dans le respect de toutes et tous. Les gens s'en trouvent transformés.

L'éducation populaire génère de la puissance démocratique d'agir2. Cette dernière est collective, organisée, avec des règles, dans le respect de toutes et tous. Les gens s'en trouvent transformés.

Enfin, la quatrième mission est celle de la transformation de soi et des rapports sociaux et politiques. Ces derniers ne peuvent être changés sans que les individus soient eux aussi transformés. Pour reprendre un exemple historiquement marquant, lors de la Révolution française,

les personnes ont été changées en même temps que la structure politique. Ils sont passés de l'état de simples sujets à celui de citoyens.

- Il a d’ailleurs écrit deux ouvrages sur le sujet : Éducation populaire et travail de la culture. Élément d’une théorie de la praxis (2000) et Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation (2010).

- Ou « pouvoir de », à la différence du « pouvoir sur », qui exprime le pouvoir de domination.