-

Majo Hansotte

Les conditions pour un débat démocratique

Argumenter et débattre représentent en démocratie une ressource essentielle dans la construction collective d’un rapport au vrai et au juste ; seuls les régimes démocratiques proposent jusqu’au bout cette rationalité libre, pour construire une résolution commune.

Le registre de l’argumentation est cependant l’un des plus pervertis en démocratie, car il instaure souvent un rapport de force extrêmement violent, sous des dehors anodins, rendant inopérante l’intelligence collective et gratuits ou inutiles les débats. En effet, trop souvent, ce qui est appelé « débat » repose sur la maîtrise de jeux rhétoriques. Les « débats », dont les médias nous abreuvent, fonctionnent régulièrement comme un jeu de gladiateurs, avec des perdants et des gagnants, un jeu agonistique où il s’agit d’abord d’affaiblir sa proie, de montrer sa force, de mettre l’autre en difficulté, de se mettre en scène favorablement… plutôt que de rechercher collectivement la meilleure analyse ou la meilleure solution possible. Comment rendre dès lors à la démarche argumentaire une réelle pertinence démocratique ?

Condition 1 : un référentiel commun pour une légitimité

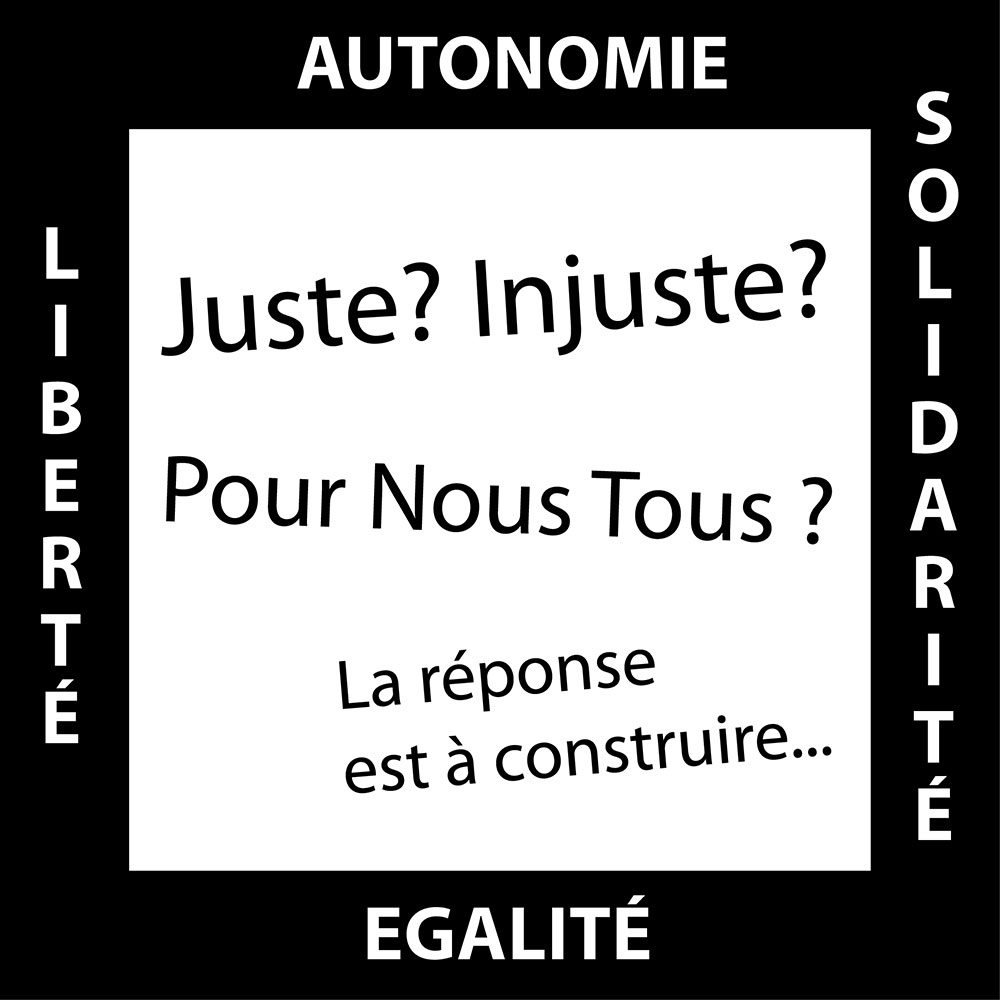

Un débat se doit d’être triangulé par des repères tiers, à savoir les principes fondateurs d’une démocratie. Sans cette référence, un débat devient un simple rapport de force, ouvert à toutes les sauvageries, alors même qu’il est censé incarner un lieu de mise en suspens des violences, pour construire une intelligence collective par la raison. Les principes ne sont pas assimilables à des valeurs (culturelles, sociales, religieuses, …) qui, elles, varient d’une culture ou d’un milieu à l’autre. À la différence d’une va- leur, un principe n’est pas relatif ; il fonde une discipline, un système, une science. si je fais de la géométrie euclidienne, il y a des principes incontournables sans lesquels cette géométrie n’existe plus. De même, en démocratie, quatre principes (ndlr : l'autonomie, l'égalité, la liberté et la solidarité) sont incontournables, pour que notre pensée et nos actions favorisent une justice démocratique : est juste ce qui vaut pour NOUS TOUS, en lien avec les principes. si nous contredisons ces principes, nous sortons d’une légitimité et validité démocratiques. Les quatre principes fondateurs d’une pensée et d’une action démocratiques font système : ils ne peuvent être adoptés séparément et doivent être en interaction permanente. Ils constituent, pris en carré, des repères de méthodes, un « gouvernail » pour penser et agir ; ils proposent une mise à l’épreuve qui garantit une légitimité à ce que l’on formule : une légitimité éthique et politique au sens noble du terme.

Condition 2 : des actes de parole coopératifs et non compétitifs

Le philosophe allemand Jurgen Habermas parle de délibération démocratique et non de débat. Parler, c’est agir, c’est poser un acte qui a des effets. Parler, c’est donc s’engager et prendre une responsabilité. Pour Habermas, en démocratie, lorsque l’on entre dans une délibération argumentée, il est important de poser des actes de parole qui traitent l’autre comme un sujet égal à soi et non comme un objet ; des actes de parole qui fassent avancer l’intelligence commune (par exemple « reformuler », « questionner » – actes coopératifs – plutôt que « persifler », « humilier »- actes compétitifs…). Lorsque l’on parle, l’on peut considérer l’autre comme une proie à séduire, un objet à soumettre à sa volonté…« Viens ! » peut être une supplication qui touche et qui émeut, ou un ordre qui humilie, ou une injonction qui séduit et charme… Nous ne sommes cependant pas toujours conscients des actes de parole que nous posons ou bien les autres les comprennent autrement : il s’agit en conséquence d’être vigilants à l’égard des énonciations et de ne pas accuser les énonciateurs. La méthodologie proposée par Habermas consiste à questionner réciproquement et régulièrement les actes de paroles posés par les uns et les autres, pour en évaluer la pertinence dans la construction d’une délibération collective ; et s’encourager à en poser d’autres, s’ils ne sont pas coopératifs. Cette attitude implique d’entrer dans une délibération avec des personnes dont nous pensons qu’à l’horizon, la construction d’un consensus est possible avec elles. Le débat argumenté est donc un registre citoyen qui regarde vers le consensus, qui relie. Délibérer avec d’autres implique un minimum de confiance. L’on ne débat pas avec n’importe qui, d’autant qu’il existe d’autres registres citoyens, dont la lutte, la résistance….

Condition 3 : une validité procédurale

Une délibération selon Habermas se construit grâce à une procédure dans laquelle chacun s’engage le plus honnêtement possible, pour élaborer collectivement la meilleure résolution possible. La valeur d’une délibération démocratique est pro- cédurale ; procédure qui permet de valider et de légitimer le résultat. Chaque citoyen peut entrer dans une délibération démocratique avec ses convictions, quels qu’en soient les contenus. À condition toutefois qu’il accepte l’idée selon laquelle, au terme d’une procédure valide méthodologiquement – le « sol commun » sans lequel débattre n’a pas de sens – ce à quoi il croit le plus personnellement ne sera pas nécessairement retenu comme résolution commune, valant pour tous, pour la vie en société. Une telle attitude, requise pour chacun, implique une mise en suspens des positions personnelles arrêtées : une attitude à la fois éthique et politique, qui distingue valeurs privées (estimables, mais qui ne peuvent valoir pour tous) et normes publiques (valant pour tous) : quatre registres constituent cette procédure.

Les registres et les temps de la délibération

Un préalable. Une délibération doit avoir un point de départ réel, lié à des enjeux quotidiens : des difficultés ou des situations à faire évoluer. Important aussi de se donner collectivement une méthode pour perfectionner les actes de parole !

Il s’agit bien d’une délibération et non pas d’un simple débat : une résolution commune en est l’enjeu. Le terme résolution est préféré à celui de décision. Une décision est ponctuelle, définitive et non réversible. Elle se situe principalement dans le registre de l’efficacité. La résolution se donne, elle, comme pouvant être revue (faillible) et elle intègre des choix éthiques et politiques. Une délibération ne se pratique pas en une ou deux heures dans un même lieu : sortir de l’unité de temps et de l’unité de lieu. Les différentes étapes, à mettre en interaction, peuvent être pratiquées à des moments différents, avec des écarts de temps entre deux étapes. Chaque registre est un temps propre.

Registre narratif‑1. Le vécu : émotions et expériences – Le sincère

Quelles situations pouvons-nous raconter en relation avec le problème posé ? Ces récits sont recueillis et mis en relation les uns avec les autres. Après ce premier temps et avant le deuxième, il s’agit de produire collectivement un ensemble de questions, suscitées chez chacun par la narration des situations. Lorsque des réactions spontanées surgissent en termes d’affirmations ou de convictions, il s’agit de les transformer en questions, car on ne peut travailler avec des affirmations fermées. Ensuite, il s’agit de classer ces questions par thèmes et de se donner un agenda formulant une entrée commune dans le travail : on met en débat quelle hypothèse, quelle question, quel problème exactement ? Le questionnement sur le vécu permet de formuler collectivement et clairement le problème à traiter, la question ou les questions à résoudre.

Registre scientifique‑2. Les faits : – Le contexte

Quelles sont les données objectives, matérielles, financières, économiques, sociales et autres, locales ou mondiales, qui influencent les situations ? (Voir les sources informatives). Quelles sont nos contraintes ? (Intégrer éventuellement déjà pour ce point des éléments du 4e temps). Quelles sont nos possibilités ? Quelles sont les obligations liées aux pratiques et fonctions des uns et des autres ? Quelles marges de manœuvre se dessinent ?…

Registre politique‑3. Les choix éthiques et politiques – Le Juste

À quelles difficultés vécues et à quelles contraintes donner la priorité ? En fonction de quels principes, de quels choix éthiques et politiques ? Quelles solutions, revendications ou perspectives communes et politiques formuler ? Ici, il s’agit de mettre les résolutions à l’épreuve du gouvernail. Les options que nous prenons (bonnes pour nous) vont-elles être justes pour les autres acteurs concernés ? Ont-elles des chances d’être justes pour tous (anticipations, généralisations…) ?

Registre juridique‑4. Le rapport aux règles et lois – Le Droit

Quelles sont nos obligations légales ? Que disent les textes de lois, les circulaires, les règlements d’ordre intérieur ? Les résolutions envisagées relèvent-elles du Droit national ou international ? Doit-on tenir compte d’usages contraignants non strictement juridiques ? Les règles ou le Droit en vigueur peuvent-ils nous servir et nous soutenir ? Ou bien a contrario, ces règles ou ce Droit sont-ils en décalage, voire en défaut, par rapport aux situations ?

Les rapports au vécu et au juste nous appartiennent totalement en tant que citoyens ; les experts n’ont pas à nous les dicter. En revanche, en ce qui concerne les rapports au contexte et au droit, nous pouvons nous faire aider pour disposer d’éclairages pertinents.

M.H.