-

Mathieu Bietlot,

délégué à Bruxelles Laïque

DE L’INTÉRÊT DE LA LAÏCITÉ EN TEMPS DE CRISE

Lorsque la population entend aujourd’hui parler de laïcité, c’est trop souvent à travers des polémiques médiatiques qui se focalisent sur quelques cas de femmes portant le foulard islamique. Cette polarisation voile des questions et enjeux bien plus fondamentaux. Elle trahit l’impuissance d’une société en crise à relever ses défis. Une crise aux multiples dimensions dont l’affirmation identitaire de certains migrants peut être vue comme un symptôme.

Ces deux dernières années, le monde a été bouleversé par une crise financière aiguë. À bien y regarder, cet épisode n’est qu’une pointe exacerbée d’un processus récurrent. Cela fait près de quarante ans (en gros, depuis le choc pétrolier de 1973) qu’on nous bassine avec cette crise économique. Si les réalités sociales confirment cette crise, le discours dominant ne correspond nullement à la réalité économique de ces dernières décennies où le capitalisme s’est trouvé florissant1. Cheval de bataille du néolibéralisme triomphant pour légitimer des politiques sociales et économiques dites d’austérité, la crise semble avoir bon dos. Elle est devenue un mode de gouvernement2.

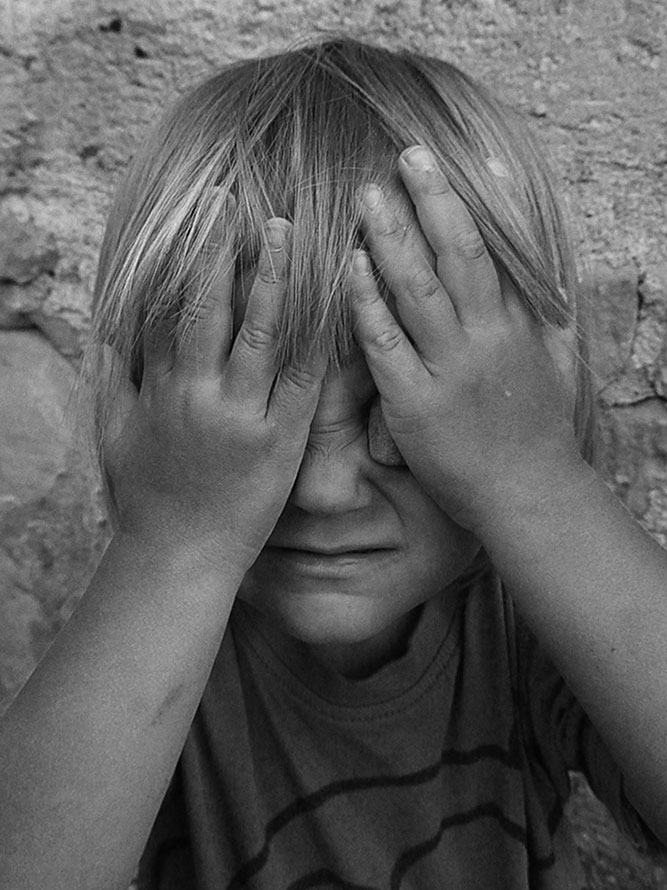

Les effets de cette crise et des politiques qu’elle inspire sont pour le moins problématiques. Les inégalités se creusent. Les exclusions se multiplient. Le tissu social se fragmente. Un nombre croissant de citoyens vivent dans la misère et sentent leur dignité bafouée. La peur règne, l’angoisse taraude, les frustrations s’accumulent. Elles entraînent une tendance au repli sur soi et au rejet de l’autre. On observe un net recul des solidarités tant institutionnelles qu’interindividuelles. Des politiques répressives s’imposent pour contenir les effets de la crise et compenser le démantèlement des acquis sociaux, lui-même justifié par la récession économique… Au nom de la crise, de l’état d’urgence ou de l’insécurité, une série de restrictions des droits et des libertés passent comme des lettres à la poste (bientôt privatisée). Dans un tel contexte, des individus peuvent être tentés de se réfugier dans des solutions de fuite vers des paradis artificiels ou eschatologiques.

L’ensemble de ces données offre du pain béni pour les gourous et bonimenteurs de tous poils qui proposent des réponses simplistes et trompeuses. Il crée un terreau fertile pour le bourgeonnement des sectes, le retour du religieux et des valeurs réactionnaires, ou encore la montée en puissance du populisme et de l’extrême droite qui ont toujours exploité les frustrations pour saper les bases de la cohésion sociale. Pour contrer ces diverses évolutions, il nous semble primordial de défendre un état, des institutions et des politiques publiques animés par les principes d’intérêt général, d’égalité, de justice sociale, de solidarité et de protection des plus démunis. Ce sont les bases d’un état de droit. Le principe de séparation des églises et de l’état en est à la fois constitutif et garant.

En effet, dans un tel régime, les institutions et services publics traitent tous les citoyens sans discriminations et remplissent leur mission de manière impartiale. Ils oeuvrent à corriger les inégalités de fait et à organiser la co-existence harmonieuse de toutes les composantes de la société autour de principes fondamentaux qui garantissent à toutes et tous la plénitude de leurs droits et devoirs de citoyen.

(…) dans une telle situation de crise et de perte de repères, il importe de faire la part entre les questions qui appellent des réponses politiques et celles plus propices à des réponses spirituelles. Les premières sont valables pour tous et oeuvrent au bien commun, les secondes relèvent de la sensibilité et de l’intimité de chacun. Cette distinction est la clé de voûte de la laïcité politique.

Enfin, dans une telle situation de crise et de perte de repères, il importe de faire la part entre les questions qui appellent des réponses politiques et celles plus propices à des réponses spirituelles. Les premières sont valables pour tous et oeuvrent au bien commun, les secondes relèvent de la sensibilité et de l’intimité de chacun. Cette distinction est la clé de voûte de la laïcité politique. Elle a été inventée pour mettre fin à l’ingérence des pouvoirs religieux dans la décision politique. Ne faudrait-il pas aujourd’hui élargir le concept pour réfréner l’immixtion croissante des puissances économiques – relevant de la sphère privée – dans la gestion de la chose publique ? Une reprise de contrôle de l’économie par le politique en vue d’une répartition plus juste des coûts et des bénéfices n’est-elle pas indispensable à l’épanouissement de la démocratie ? Ne correspond-elle pas au projet laïque d’une société plus juste, plus libre, plus égale et plus solidaire ?

- Boltanski et Chapello montrent, chiffres à l’appui, que si la croissance s’est ralentie, les revenus du capital n’ont cessé d’augmenter, les opportunités d’investissements avec des taux de profits toujours plus élevés se sont multipliées au cours des années ’80 et ’90. La crise économique concerne ainsi moins l’économie en tant que telle que la répartition (Boltanski Luc et Chiapello Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, pp. 19–24).

- Cf. le n°30 de la revue Lignes : « De la crise comme méthode de gouvernement », nouvelles éditions Lignes, octobre 2009.