-

Henri Bartholomeeusen,

Henri Bartholomeeusen,

président du Centre d’Action Laïque

La place du libre examen dans le mouvement laïque

En 1969, les fondateurs du Centre d’Action Laïque s’accordaient sur une définition de la laïcité. Ils la traduisaient par la volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, assurant à chacun la liberté de la pensée, de son expression, adoptant le libre examen comme méthode de pensée et d’action.

La modification de 1999 qui prétendait distinguer laïcité « politique » et « philosophique » voyait dans cette dernière l’élaboration personnelle d’une conception de vie (…) qui implique l’adhésion aux valeurs du libre examen, d’émancipation à l’égard de toute forme de conditionnement et aux impératifs de citoyenneté et de justice.

Désormais1, le Centre d’Action Laïque définit la laïcité comme le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen.

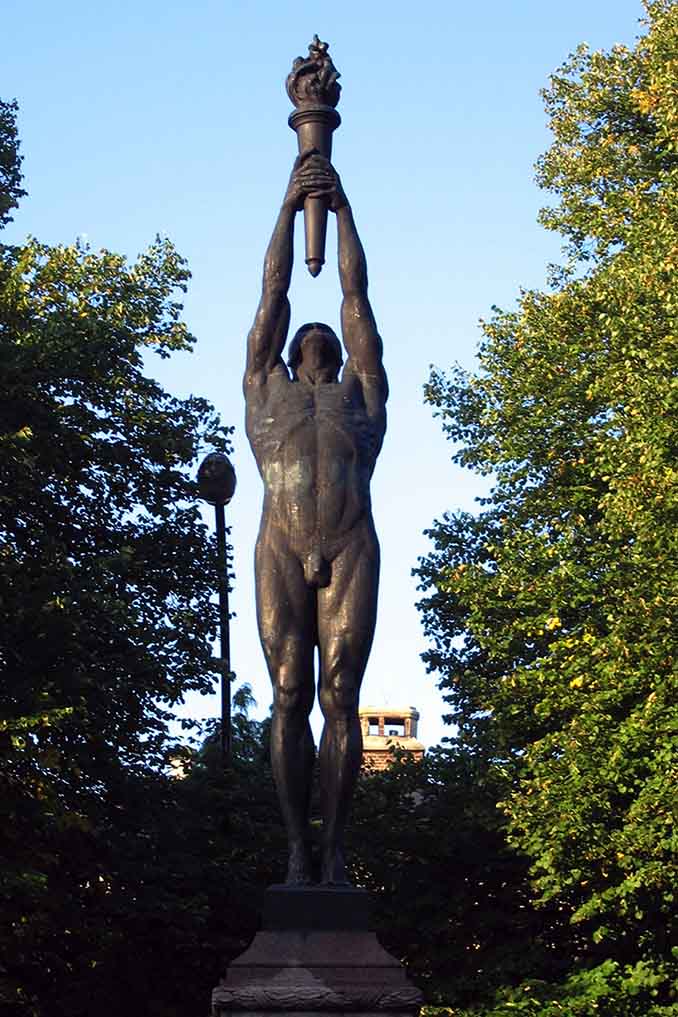

(…) à la différence de communautés ou sociétés identitaires au sein desquelles l’homme est déterminé de façon univoque par son appartenance à une tradition (nationale, religieuse, culturelle…), à une idéologie, par des racines qui conditionnent sa place et son destin, la laïcité propose de lui garantir le droit à la singularité, à l’émancipation, l’accès au savoir, patrimoine commun de l’humanité, de manière universelle.

Nous le voyons, pour le Centre d’Action Laïque, quelle que fût la façon de définir ou de clarifier le concept de laïcité, le libre examen lui fut toujours consubstantiel. Pourrait-il y avoir de véritable liberté de conscience, de pensée, d’expression, de religion même sans leur nécessaire corollaire, la liberté d’examen ? Parce qu’à la différence de communautés ou sociétés identitaires au sein desquelles l’homme est déterminé de façon univoque par son appartenance à une tradition (nationale, religieuse, culturelle…), à une idéologie, par des racines qui conditionnent sa place et son destin, la laïcité propose de lui garantir le droit à la singularité, à l’émancipation, l’accès au savoir, patrimoine commun de l’humanité, de manière universelle.

Un vieux débat entre valeur et méthode trouve ainsi son épilogue : les valeurs laïques impliquent la défense de la méthode du libre examen et son exercice effectif. Sous peine de dénaturer la méthode, le libre examen ne peut en effet postuler de credo. Il consiste à ne tenir pour acquis que ce qui est passé par son propre entendement, à partir de la raison et de l’expérience. En cela, il se rapproche de la méthode scientifique à laquelle on l’assimile parfois.

Le libre examen peut enfin aisément s’identifier à un art de vivre, puisqu’il induit une conduite dépouillée des préjugés, de la morale religieuse ou du conformisme social au profit d’une morale personnelle, critique, dynamique et, si possible, philosophiquement fondée. Soyons attentifs à ne pas décrédibiliser la méthode du libre examen et par suite les valeurs laïques elles-mêmes par une confusion des genres. Il faut laisser le libre examen au niveau de la méthode et ne pas lui conférer le statut de valeur.

Le libre examen peut enfin aisément s’identifier à un art de vivre, puisqu’il induit une conduite dépouillée des préjugés, de la morale religieuse ou du conformisme social au profit d’une morale personnelle, critique, dynamique et, si possible, philosophiquement fondée.

La laïcité conçue comme principe humaniste, universel et invariant dans le temps et l’espace relève évidemment d’un idéal dont la défense s’actualise et se modalise en fonction des contextes. À l’heure où les radicalismes nationalistes2, religieux, politiques, culturels paraissent à nouveau inviter aux replis identitaires, le Centre d’Action Laïque s’est fait un devoir, particulièrement ces dernières années, de faire reconnaître et inscrire le principe de laïcité ainsi défini au rang des garanties accordées à tout citoyen. C’est-à-dire, dans notre loi fondamentale, la Constitution.

Mais c’est principalement à l’école que revient la mission de diffuser les savoirs et d’instruire la méthode du libre examen. Comme le rappelait Lucia De Brouckère, ce qui compte en matière de liberté, ce n’est pas tant le droit de mettre un bulletin dans l’urne que le pouvoir de choisir en connaissance de cause.

Avec elle, je pense que cet apprentissage de la liberté qui doit conduire à une prise de conscience et à l’élaboration d’une conception de vie personnelle se heurte à deux obstacles, la neutralité et l’endoctrinement.

La neutralité, parce qu’elle invite au relativisme et au conformisme social. L’endoctrinement, parce qu’il impose à l’enfant une vision du monde, une ligne de conduite établie en dehors de lui et non déduite de sa recherche personnelle.

- Depuis l’assemblée générale du 16 avril 2016.

- Voyez notamment Le mal européen, Guy Verhofstadt, préface de Daniel Cohn-Bendit, Plon 2016. Guy Verhofstadt rappelle avec quelle facilité les communautés ou sociétés identitaires, par nature conformistes, se muent en société d’exclusion et de combat.